From DDR-Presse: Beitraege und Materialien

Neben den konkreten Verhandlungen fand zweitens 1989 ein Prozess der gesellschaftlichen Selbstverständigung statt, der mehr als je zuvor mit und über die Massenmedien erfolgte. Insofern gehörte das Ringen um eine demokratische Öffentlichkeit in den Medien des Landes sowie für die ganze Gesellschaft zu den wichtigsten Anliegen der oppositionellen Akteure. Gerade im Fall der DDR, wo die Oppositionsbewegungen Ende der 1980er-Jahre schwächer waren als etwa in Polen, war die Herstellung von Öffentlichkeit durch den Zugang zu den Medien das wichtigste Ziel der Bürgerbewegung. Ging es doch darum, sich als gesellschaftliche Kraft jenseits der bestehenden Parteien und Massenorganisationen und der von ihnen kontrollierten Medien etablieren zu können.

Die Presse hat ihren eigenen Anteil am Beginn und Verlauf des Umbruchs im Herbst 1989 in der DDR. Zwar kommt den elektronischen Medien Radio und Fernsehen aus der Bundesrepublik und der DDR zweifellos eine besondere Bedeutung für die Mobilisierung des Protests zu. Doch darf die Mitwirkung der Tagespresse in der DDR nicht vergessen werden. Ihre schnelle Transformation, ihr vollständiger Funktionswandel beschleunigte den politischen Umbruch und machte ihn bis weit in ländliche Regionen des Landes ablesbar. Gleichzeitig bildeten die Bezirkszeitungen der SED als größter Teil der Tagespresse eine Art Brücke, die für die westdeutschen Verleger einen komfortablen Marktzugang ermöglichte. Für die Leser stifteten sie mit dem Ende der DDR vor allem regionale Identitäten und begleiteten den Übergang zu Demokratie und Marktwirtschaft im vereinigten Deutschland. Daher kann von einer doppelten Transformation der DDR-Tageszeitungen 1989/90 gesprochen werden: Dem inhaltlich-funktionalen Wandel während der Revolution folgte die wirtschaftliche Transformation der Presseverlage. Damit kehrte als Ergebnis des gesellschaftlichen Umbruchs und der ökonomischen Realitäten die auf Konkurrenz und Erregung von Aufmerksamkeit basierende mediale Eigenlogik in das Mediensystem der DDR zurück.

Nach einer kurzen Einführung in zentrale Begriffe und das Untersuchungsfeld sollen die Umrisse der doppelten Transformation nachgezeichnet werden, um dem Leser das Hintergrundwissen für eigene Entdeckungen in den Zeitungsquellen zu liefern. Die Ausführungen beruhen vor allem auf einer Analyse der drei SED-Bezirkszeitungen „Das Volk" (Erfurt), „Leipziger Volkszeitung" (LVZ, Leipzig) und „Ostsee-Zeitung" (Rostock) im Herbst 1989.[4] Während der Zeitungsmarkt Ostdeutschlands und seine Veränderungen seit 1990 gut untersucht sind, liegt eine umfassende vergleichende Studie zu allen Aspekten des Medienwandels in der DDR-Presselandschaft derzeit noch nicht vor.[5]

Öffentlichkeit, welche Öffentlichkeit?

Öffentlichkeit oder vielmehr Öffentlichkeiten waren lange Zeit für die Geschichtswissenschaft kein wichtiges Thema. Es mangelte an Konzepten und an Studien.[6] Die Totalitarismustheorie von Carl Friedrich und Zbigniew Brzezinski sprach allen Diktaturen mangels Freiheit ab, überhaupt eine Öffentlichkeit zu besitzen.[7] Diese Annahme galt auch für die DDR als kommunistische Diktatur, denn die herrschende Partei hatte ein faktisches Monopol auf alle Massenmedien des Landes.[8] In dieser Theorietradition entstanden eine Reihe von Arbeiten zum Mediensystem der DDR, die sich vor allem auf die Kontrolle der Medien durch die SED konzentrierten. Es entstanden aber auch andere Konzepte und Zugänge, auf die kurz verwiesen werden soll.

Die Soziologen Jürgen Gerhards und Friedhelm Neidhardt entwickelten Anfang der 1990er-Jahre ein funktional orientiertes Modell von Öffentlichkeit und stellten damit die statischen, normativ geprägten Ansätze in Frage.[9] Die Autoren beschrieben Öffentlichkeit als ein offenes Kommunikationssystem mit drei Ebenen: die Encounterebene des persönlichen Kontakts, die Ebene öffentlicher Veranstaltungen sowie die Arena der Massenmedien.[10] Als „intermediäres System" weisen Gerhards und Neidhardt der Öffentlichkeit die Funktion zu, zwischen dem politischen System und den Bürgern bzw. anderen Teilsystemen der Gesellschaft zu vermitteln und öffentliche Meinung herzustellen. Demnach zerfällt Öffentlichkeit in diverse Teilöffentlichkeiten und unterschiedliche Foren, die sich um bestimmte Themen oder Gruppen bilden und wie die Öffentlichkeit selbst einem stetigen Wandel unterworfen sind.

Diese Anregungen wurden von Historikern und Medienwissenschaftlern aufgegriffen und für Forschungen zur Gesellschaftsgeschichte weiterentwickelt. Karl-Christian Führer, Knut Hickethier und Axel Schildt entwickelten eine Arbeitsdefinition von Öffentlichkeit, die sie als „einen Zusammenhang [verstehen], in dem verschiedene Akteure, Medien der Vermittlung, ein dadurch entstehender spezifischer Kommunikationsraum und eine in diesem Raum entstehende Kommunikation mit interaktiven Elementen unterschiedlichster Art zusammenkommen".[11] Für eine konkrete Untersuchung müssen also die spezifischen Elemente dieses Kommunikationsraums und der Kontext der so untersuchten Öffentlichkeit näher bestimmt werden.

Nachdem erkennbar wurde, „dass auch in staatssozialistischen Diktaturen eine Vielzahl differenter öffentlicher Räume und Sphären existierte", stellte sich die Frage nach den Besonderheiten der Medienöffentlichkeit der DDR neu.[12] Adelheid von Saldern argumentierte zunächst systemtheoretisch: „Presse, Rundfunk und Fernsehen waren in der DDR Teile eines Systems, das die Funktion hatte, Eigendynamiken, die zur Ausdifferenzierung und zur Bildung von Teilsystemen und relativ autonomen Öffentlichkeiten hätten führen können, zu unterbinden bzw. diese auf die Hauptzielsetzungen des Staates zu lenken. Die Medien sollten also kein Teilsystem sein, sondern integraler Bestandteil des Partei- und Staatsapparates."[13]

Diese Tatsache verweist einerseits auf den offensichtlichen Widerspruch zwischen den Zielen der Partei und der Realität der Gesellschaft. Andererseits verweist die Definition auf ein Verständnis von Massenmedien durch die kommunistischen Parteien, das bis zum Zusammenbruch des Staatssozialismus eng mit ihrem eigenen Aufstieg verknüpft war.[14] Denn die Entstehung revolutionärer Massenbewegungen fußte auf dem Durchbruch der Massenpresse als Kommunikationsmittel Ende des 19. Jahrhunderts. Nach Lenins Auffassung stellte sie das ideale Mittel dar, um den Klassenfeind zu bekämpfen und das in unverschuldeter Unmündigkeit verharrende Proletariat im Sinne der Avantgardepartei zu mobilisieren und ihm zur Erkenntnis seiner „objektiven Interessen" zu verhelfen. Dahinter stand die zeitgenössische Vorstellung linearer, starker Medienwirkungen und der einfachen Manipulierbarkeit der Massen, was Propaganda zu einem vermeintlich mächtigen Steuerungsinstrument machte. Diese kanonischen Annahmen zur Medienwirkung aus dem frühen 20. Jahrhundert wurden auch zu DDR-Zeiten prinzipiell nie in Frage gestellt und waren Grundlage für die Normen und Organisation der Medien.

Auch die Verfassungen der DDR kannten eine „Pressefreiheit". Sie wurde allerdings nicht als eine Freiheit der Presse von staatlichen Eingriffen verstanden, sondern im Gegenteil als vom Staat garantierte Möglichkeit der Medien, am Aufbau des Sozialismus teilhaben zu dürfen.[15] Journalisten waren damit Teil der politischen Elite der DDR und standen in einer besonderen Verantwortung gegenüber der SED und ihren Zielen. Wie die Einzelnen mit diesen Loyalitätsanforderungen umgingen, ist eine andere Frage. Eine reine Defizitperspektive auf Medien und Öffentlichkeit der DDR wäre aus analytischer Sicht zu kurz gegriffen. Denn die skizzierten absoluten Ansprüche an Kontrolle und Instrumentalisierung der Medien durch die SED waren in der Praxis kaum umzusetzen. Auch darf bei einer Betrachtung des Mediensystems der Mediennutzer nicht vergessen werden.[16] Das Publikum ist neben Informationen vor allem an Unterhaltung interessiert und eignet sich die angebotenen Inhalte durchaus eigensinnig an. Trotz aller notwendigen Einschränkungen kann man davon ausgehen, dass auch die Medien der DDR Transparenz-, Validierungs- und Orientierungsfunktionen wahrnahmen, die für eine Medienöffentlichkeit charakteristisch sind.[17]

Die hier vorgestellte Mediengeschichte ist methodisch an die Neue Kulturgeschichte angelehnt, die vor allem „Repräsentationen" untersucht. Hinter diesem Begriff verbirgt sich die Absicht, „gesellschaftliche Stellungen und Beziehungen auf enge Weise mit der Selbst-und Fremdwahrnehmung von Individuen und Gruppen zu verknüpfen".[18] Herrschaftsbeziehungen werden so auch als symbolische Kräfteverhältnisse behandelt. Der damit eng verbundene Begriff Diskurse ist daher zu verstehen als „die Ansammlung tatsächlich gemachter Aussagen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einem bestimmten sozialen Raum Wissen und Handeln bestimmen oder reproduzieren und insofern auch Machtverhältnisse repräsentieren".[19] Insofern sind Aussagen, die die Werte und Normen einer Gesellschaft widerspiegeln, ein Raum oder System von bestimmten Diskursen. Dieser Raum kann sich relativ frei entwickeln oder wie im Fall der DDR von der Staatspartei vorgegeben werden. Was die Medienöffentlichkeit der DDR angeht, so kann sie als Teil eines solchen feststehenden Diskurssystems verstanden werden. Mit einer Fülle von Ritualen, Einbindungen, Abhängigkeiten, Rede-, Denk- und Handlungsverboten waren diese Diskurse das unsichtbare Netz der Diktatur, in dem das Individuum gefangen war.

Journalisten und Tageszeitungen in der DDR

Die Zeitungen der DDR waren ein gedrucktes Spiegelbild des ideologisch-politischen Diskurssystems des Landes. Sie wurden daher auch als normgebend gelesen, ob man der SED nun ablehnend gegenüberstand oder nicht.[20] Erfahrene Leser meinten auch, die politischen und wirtschaftlichen Kursschwankungen der Partei zwischen den Zeilen erkennen zu können. Daher lohnt es sich, der Sprache und den dahinter liegenden Diskursen der DDR mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Ebenfalls mehr Beachtung muss den Journalisten gewidmet werden, die doch mehr waren als nur „Weiterleiter".[21]

Siegfried Weischenberg hat Journalismus ganz allgemein als soziales System mit vier wesentlichen Einflussfaktoren beschrieben, die sich wie die Schalen einer Zwiebel um das Individuum legen.[22] Eine Anwendung dieses Modells kann helfen, die ambivalente Rolle zu verstehen, die die Journalisten und ihre Produkte in der DDR spielten. Den Kern der Zwiebel bildet im Modell der Medienakteur, der einzelne Journalist, in seinem Rollenzusammenhang. Dieser wird durch Sozialisation und Professionalität, durch soziale, kulturelle und politische Einstellungen bestimmt. Darüber liegt zweitens die Ebene der Medienaussagen, die vom Journalisten produziert werden und den Funktionszusammenhang bilden. Hier wird durch Informationsquellen, Berichterstattungsmuster und Darstellungsformen Wirklichkeit konstruiert. Auch die Wirkungen beim Publikum und die Rückwirkungen wie z. B. Leserbriefe sind hier einzuordnen. Der Einfluss der Medieninstitution wird als Strukturzusammenhang auf einer dritten Ebene wirksam. Darunter fallen ökonomische, politische, organisatorische und technische Imperative, die die tägliche Arbeit der Journalisten bestimmen. Den äußersten vierten Zusammenhang bilden das Mediensystem und die gesellschaftlichen Normen. Innerhalb dieses Modells gehen die Diskurse also von der vierten Ebene des Normenzusammenhangs aus und wirken auf die darunter liegenden Ebenen oder Zwiebelschalen.

Das Primat der SED über die Gesellschaft und besonders die Massenmedien der DDR resultierte in diesem Sinne aus einem Geflecht von Einflussnahmen und Normensetzungen, die sich im Journalismus über alle Ebenen zogen. „Die Presse [ist] das tägliche Sprachrohr der Partei zu den Massen."[23] Das war der Anspruch der SED an ihre Medien. Journalisten in der DDR gehörten zur politischen Elite und waren ihrer Partei verantwortlich. Damit konnten Vorteile verbunden sein, wie die Möglichkeit zum schnellen gesellschaftlichen Aufstieg. Gleichzeitig hatte man die konkreten Erwartungen der SED zu erfüllen, ob man persönlich damit übereinstimmte oder nicht. Wobei die meisten Journalisten sich stark mit der DDR identifizierten und viele freiwillig Mitglied der SED waren. Nach dem Zwiebel-Modell fanden die Hauptkonflikte also zwischen dem Rollen- und dem Funktionszusammenhang einerseits und dem Struktur- und Normenzusammenhang andererseits statt. In ihrer täglichen Arbeit mussten die Journalisten oft die Grenzen des Mach- bzw. Sagbaren ausloten. Denn diese Grenzen waren nicht immer fest und unterlagen der politischen Opportunität der SED, die stets auf ihren Vorteil bedacht war. Der politische Wind konnte auch mal drehen. Die häufige Entscheidung, wider besseren Wissens wichtige Sachverhalte zu verschweigen oder Berichte nicht zu drucken, sich also einer unsichtbaren Zensur durch Selbstzensur zu unterwerfen, war in den DDR-Medien der Dominanz des Normen- und Strukturzusammenhangs geschuldet.

Der Erwartungsdruck in Form eines politisch-ideologischen Diskurses war es, der zur täglichen Selbstzensur der Journalisten führte, wie sich der ADN-Redakteur Klaus Taubert erinnert: „Die Schere im Kopf war scharf, und nicht selten übertraf man sich gegenseitig in der Gestaltung von Scherenschnitten. Zum Beispiel bei Tabus, die in keiner Liste standen."[24] Selbst kleine Fehler konnten dem Verantwortlichen viel Ärger bereiten. In Auswertungsgesprächen bei den Parteileitungen oder im ZK hatte man sich zu rechtfertigen. „Wer sich nicht an die Regeln hielt, spürte die harte Hand der Arbeiterklasse und ihrer Avantgarde, die sich Parteisekretäre hielt wie andere Kampfhunde", erinnert sich ADN-Redakteur Taubert mit Verbitterung.[25] Doch erinnern sich einige Akteure, dass es mehr die Drohung, eine unbestimmte Angst vor diesen Gesprächen war, die sie nicht schlafen ließ. „Wenn ein Beitrag Unwillen erregte, wurde der Chefredakteur einbestellt, zu einem, je nach der Schwere der Verfehlung, kritischen, drohenden, beschimpfenden Gespräch oder einem hochnotpeinlichen Verhör", notierte der frühere Chefredakteur der Monatszeitschrift „Das Magazin".[26] Schwere Konsequenzen waren in den 1980er-Jahren aber die Ausnahme. Trotz dieser permanenten Kontrolle und des Drucks „von oben" konnten, wollten und sollten die Medienmacher für ihre Leser und Zuschauer da sein, ein professionelles und anspruchsvolles Blatt machen: informieren, bilden und unterhalten. Es ist dieses spezifische Spannungsfeld, das die DDR-Medien und den Journalismus in seiner Ambivalenz auszeichnete.[27]

Beharrung in der Krise. Die Presse bis zum 12. Oktober 1989

Im September 1989 befand sich die DDR längst in einer akuten Krise, an deren medialer Wahrnehmung vor allem das Fernsehen in Ost und West beteiligt waren. ARD und ZDF berichteten ausführlich über die seit Juli anschwellende Flüchtlingswelle gerade junger DDR-Bürger, die über Ungarn in die Bundesrepublik flüchten wollten, um ein neues Leben zu beginnen. Allein in den Monaten August und September 1989 berichtete die Tagesschau rund achtzig Minuten lang nur über die Flüchtlinge in Ungarn. Bei etwa fünfhundert Minuten Gesamtlänge aller Korrespondentenberichte waren das sechzehn Prozent.[28] Eine Reaktion der SED-Führung zur täglichen Massenflucht blieb aus. Gelegentlich versuchten die Verantwortlichen im ZK, über ADN und die „Aktuelle Kamera" zum publizistischen „Gegenschlag" auszuholen. In Kommentaren wurden die Bundesrepublik und die Flüchtlinge scharf angegriffen, von „organisiertem Menschenhandel" war die Rede. Auch gegen den Verbündeten Ungarn wurde via ADN gewettert. Doch der Kern des Problems blieb ein Tabu der Medien: die offensichtliche Flucht der jungen Generation aus einem grundsätzlichen Gefühl der Perspektivlosigkeit heraus.

In der „Donnerstag-Argu", der wöchentlichen Anleitung für die Chefredakteure der wichtigsten Medien im Gebäude des ZK, hieß es daher am 21. September 1989: „Unser Thema ist der 40. [Jahrestag der DDR]! – Wir lassen uns keine anderen Themen aufzwingen! […] Arbeiter und Bauern würdigen, die zu ihrem Staat stehen: mit Wort und Tat, mit Leistungen. Wir rennen den Abgehauenen nicht noch mit Artikeln hinterher."[29] Für die Bevölkerung bis weit in die Reihen der SED-Mitglieder verstärkte diese kommunikative Verweigerung den Eindruck, die eigene Führung sei – wie die aus der asiatischen Kunst bekannten drei Affen – blind, taub und stumm gegenüber der eigenen Bevölkerung. Der Wunsch, überhaupt ein offenes Gespräch über die als drückende Krise empfundene Situation in der DDR führen zu können, entstand überall im Land. Viele Briefe und Aufrufe dieser Monate sprechen davon. Der mit Abstand bekannteste und wichtigste Aufruf war das Gründungsdokument der Bürgerbewegung „Neues Forum" vom 10. September 1989, dessen Text und besonders der erste Satz den Nerv der Zeit traf: „In unserem Lande ist die Kommunikation zwischen Staat und Gesellschaft offensichtlich gestört."[30]

Im Anschluss daran versuchten viele auch über die Presse, die Kommunikation zu verbessern – ohne Erfolg. So schrieb die Gewerkschaftsgruppe „Künstlerisches Personal" des Deutschen Theater Berlin (DT) am 26. September 1989 einen offenen Brief an DDR-Ministerpräsidenten Willi Stoph. In der Hoffnung, doch etwas bewegen zu können, hieß es darin: „Öffnen Sie die Massenmedien in unserem Lande für das Gespräch über unser Land. Lassen Sie die Resolution der Berliner Schriftsteller vom 14. September 1989 im ND abdrucken. Lassen Sie die Gedanken von ‚Neues Forum' und Anderen veröffentlichen, dass die Menschen in Kenntnis der Texte selbst nachdenken können und lassen Sie dies ein Anfang sein. Die praktizierte Medienpolitik in unserem Lande dreht die Köpfe der Menschen mit Gewalt in Richtung Westen. [...] Streiten wir nicht über Formen der Demokratie, sprechen wir über den Inhalt."[31]

Derartige Appelle zeigten aber keinerlei Wirkung. Denn die Führungsspitze war entweder ratlos oder sah sich in einer Klassenkampfsituation, in der keine Positionen aufgegeben werden dürfen.[32] Die Routinen liefen einfach weiter wie bisher. Das zeigte die Antwort des Chefredakteurs der FDGB-Zeitung „Tribüne", Günter Simon. Die Gewerkschafter des DT hatten ihm eine Kopie ihres Briefes geschickt mit der Bitte, ihn als offenen Brief abzudrucken. Die Antwort war ernüchternd: „Liebe Kollegen! […] Ich halte seine Veröffentlichung nicht für zweckdienlich. Der Brief wird seinen Adressaten erreicht haben. Er müsste uns mitteilen, ob er mit der Veröffentlichung einverstanden ist. Doch dies nur nebenbei. Die Hauptsache ist, dass Ihr Verlangen, die ‚Massenmedien zu öffnen', sehr pauschal erhoben wird. Wir bilden uns ein, offen zu sein für alle Gedanken und Vorstellungen, wie der Sozialismus weiter zu gestalten ist. Wir bringen viele kritische Artikel. Es geht uns um die Stärkung der Position der Gewerkschaften. […] Wir sind Organ des FDGB und haben die Interessen der Gewerkschaften insgesamt zu vertreten. Ich hoffe, Sie respektieren meine Entscheidung. Mit gewerkschaftlichem Gruß."[33]

Für viele Zeitungsleser war insbesondere ein Artikel im „Neuen Deutschland" ein ärgerlicher Tiefpunkt der kommunikativen Verweigerung. Unter der Überschrift „Ich habe erlebt, wie BRD-Bürger ‚gemacht' werden" berichtete das SED-Zentralorgan am 21. September 1989 von einem Kellner des Zugrestaurants „Mitropa", der im Artikel behauptete, mit einer Menthol-Zigarette betäubt und in die Bundesrepublik verschleppt worden zu sein. Eine Berichterstattung dieser Art hinterließ bei den meisten Lesern zwei Eindrücke, die für die weitere Entwicklung bedeutsam wurden. Zum einem das Gefühl, von der Staats- und Parteiführung für dumm verkauft zu werden, und zum anderen eine tief gehende Differenzerfahrung. Denn die täglichen Berichte bei ARD und ZDF, in denen zahlreiche DDR-Bürger zu Wort kamen und auch über ihre Beweggründe für die Flucht aus der DDR sprachen, standen im eklatanten Widerspruch zu dieser hilflos anmutenden Gegenberichterstattung der DDR-Medien. Diese anhaltende Differenzerfahrung war für viele Menschen der Moment im Herbst 1989, der sie mobilisierte oder ihre innere Abwendung von der SED und ihrem Staat beschleunigte. Nach eigenen Aussagen war diese Spannung auch für viele langjährige Journalisten nur schwer erträglich. Wussten sie doch ganz genau, dass sie klar entgegen ihrem professionellen Selbstverständnis handelten und für jedermann sichtbar die Unwahrheit verbreiteten.

Doch je schwieriger die innere Situation der DDR wurde, desto heiler sollte die Welt durch die Seiten der Parteizeitungen erscheinen. Entsprechend titelte die Leipziger Volkszeitung (LVZ) am 2. Oktober: „Sozialismus in unserem Lande ist unwiderruflich".[34] Doch der 2. Oktober ist den meisten DDR-Bürgern als weiterer journalistischer Tiefpunkt des Herbstes 1989 in Erinnerung geblieben. An diesem Tag erschien in fast allen Zeitungen des Landes die ADN-Meldung „Humanitärer Akt" und der Kommentar „Sich selbst aus unserer Gesellschaft ausgegrenzt". Mit diesen Texten reagierten das ZK und Honecker persönlich auf die Ausreise der Flüchtlinge aus der Prager Botschaft der Bundesrepublik mit Erlaubnis der DDR-Führung. Der Kommentar wurde selbst von überzeugten SED-Genossen als skandalös betrachtet. Darin hieß es: „Zügellos wird von Politikern und Medien der BRD eine stabsmäßig vorbereitete ‚Heim-ins-Reich-Psychose' geführt, um Menschen in die Irre zu führen und auf einen Weg in ein ungewisses Schicksal zu treiben. Das vorgegaukelte Leben im Westen soll vergessen machen, was diese Menschen von der sozialistischen Gesellschaft bekommen haben und was sie nun aufgeben. Sie schaden sich selbst und verraten ihre Heimat. […] Hinzu kommt, dass sich nach bisherigen Feststellungen unter diesen Leuten auch Asoziale befinden, die kein Verhältnis zur Arbeit und nicht zu normalen Wohnbedingungen haben. Sie alle haben durch ihr Verhalten die moralischen Werte mit Füßen getreten und sich selbst aus unserer Gesellschaft ausgegrenzt. Man sollte ihnen deshalb keine Träne nachweinen."[35] Diese Erklärung, deren letzter Satz auf Erich Honecker persönlich zurückgeht, wurde über alle Medien der DDR verbreitet. Viele offene Briefe und überlieferte Tagebucheinträge zeigen, dass gerade dieser Text von den allermeisten DDR-Bürgern als völlige Entgleisung von Presse, Hörfunk und Fernsehen empfunden wurde, als kaltherzige Arroganz der Macht gegenüber dem Leben ihrer Bürger.

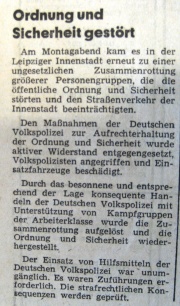

Am selben Tag fand in der Leipziger Nikolaikirche das montägliche Friedensgebet statt, anschließend demonstrierten rund fünftausend Menschen auf dem Vorplatz. Der Versuch der Demonstranten, auf den Leipziger Ring zu ziehen, wurde von Einheiten der Volkspolizei, des MfS und von Betriebskampfgruppen gewaltsam gestoppt. Zwanzig Menschen wurden verhaftet. Dieses Ereignis konnte oder wollte die LVZ nicht verschweigen, denn am nächsten Tag erschien auf der Lokalseite eine Meldung mit der Überschrift: „Ordnung und Sicherheit gestört".[36]

Darin hieß es, dass es in der Leipziger Innenstadt erneut „zu einer ungesetzlichen Zusammenrottung größerer Personengruppen" gekommen sei, die „die öffentliche Ordnung und Sicherheit störten und den Straßenverkehr der Innenstadt beeinträchtigten". Den Maßnahmen der Volkspolizei sei aktiver Widerstand entgegengesetzt worden, hieß es weiter, doch „durch das besonnene und entsprechend der Lage konsequente Handeln der Deutschen Volkspolizei mit Unterstützung von Kampfgruppen der Arbeiterklasse wurde die Zusammenrottung aufgelöst und die Ordnung und Sicherheit wiederhergestellt".[37]

Welchen Sinn hatte diese Meldung? Wie angedeutet, sah die SED-Führung in ihren Medien ein gesellschaftliches Steuerungsinstrument, mit dessen Hilfe man die eigene Bevölkerung mobilisieren könne – genauso wie sie den Einfluss der westdeutschen Medien fürchtete. Man hoffte, mit dieser Darstellung über das reale Ausmaß der Proteste hinwegtäuschen zu können und mögliche Nachahmer abzuschrecken. Vor diesem Hintergrund sind auch die Anweisungen Erich Honeckers an die Bezirksleitungen der SED zu verstehen, die Ende September und erneut Anfang Oktober 1989 ergingen. Dort hieß es, dass sich entsprechend der bundesdeutschen Propaganda konterrevolutionäre Gruppen organisieren würden und deren feindliche Aktionen im Keim erstickt werden sollten. Dazu sollten auch Berichte über „Krawalle" in der Bezirkspresse erscheinen, verbunden mit verurteilenden Stellungnahmen „von Arbeitern und anderen Werktätigen".[38] Man hoffte, mit einer Verstärkung der eigenen Agitation und einem Appell an das „Klassenbewusstsein" die Lage wieder in den Griff zu bekommen. Durch Ausgrenzung der Protestierenden und Einschüchterung der Bevölkerung sollte wieder Ruhe einkehren. Entsprechend dieser Anweisung agierten die Bezirksleitungen und sorgten dafür, die gewünschten Berichte zu platzieren.[39] Doch der beabsichtigte Effekt schlug in sein Gegenteil um, wie der Fall eines Leserbriefs an die LVZ vom 6. Oktober 1989 zeigt, der es im Vorfeld der entscheidenden Montagsdemonstration zu trauriger Berühmtheit gebracht hat: der Kampfgruppen-Brief.

Auf der Seite 2 der LVZ erschien an diesem Tag neben anderen vermeintlichen Leserbriefen ein Beitrag von Günter Lutz, der im VEB Baukombinat Leipzig arbeitete und als SED-Mitglied auch ehrenamtlicher Kommandeur einer Kampfgruppenhundertschaft des Betriebes war.[40] Unter der Überschrift „Werktätige des Bezirkes fordern: Staatsfeindlichkeit nicht länger dulden" verurteilte Lutz, „was gewissenlose Elemente seit einiger Zeit in der Stadt Leipzig veranstalten". Zwar könnten Bürger christlichen Glaubens in der Nikolaikirche ihre Andacht „verrichten", schrieb er, doch „wir sind dagegen, dass diese kirchliche Veranstaltung missbraucht wird, um staatsfeindliche Provokationen gegen die DDR durchzuführen". Weiter hieß es: „Deshalb erwarten wir, dass alles getan wird, um die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten. […] Wir sind bereit und willens, das von uns mit unserer Hände Arbeit Geschaffene wirksam zu schützen, um diese konterrevolutionären Aktionen endgültig und wirksam zu unterbinden. Wenn es sein muss, mit der Waffe in der Hand!"[41]

Diese Pressenachricht wurde von den meisten Lesern als unverhüllte Drohung der Partei- und Staatsführung verstanden, ähnlich wie in Peking wenige Monate zuvor mit Waffengewalt gegen das eigene Volk vorzugehen. Aus dieser Sorge heraus und angesichts der offensichtlichen Polizeigewalt bei Demonstrationen in Dresden und Berlin in diesen Tagen entstand – mit dem Gewandhauskapellmeister Kurt Masur an der Spitze – der Aufruf der „Leipziger Sechs" gegen Gewalt und für einen Dialog zwischen Staat und Bürgern.[42] Der Appell war ein Signal der Entspannung, weil er auch von zwei SED-Bezirkssekretären mitgetragen wurde. Entscheidend für den friedlichen Verlauf des Montagabends war aber vor allem die Tatsache, dass trotz der Angst vor einer gewaltsamen Eskalation so viele Menschen wie noch nie nach dem Montagsgebet in Leipzig demonstrierten: 70.000 zogen friedlich und unbehelligt um den Innenstadtring. Polizei, Kampfgruppen und Staatssicherheit zogen sich zurück, der Einsatzbefehl aus Berlin blieb nämlich aus.[43]

Auch wenn der Kampfgruppenbrief häufig als Beleg für die konkrete Gewaltbereitschaft des Staates zitiert wird, sind die Hintergründe seiner Entstehung wenig bekannt.[44] Am 27. September 1989 hatte das Sekretariat der SED-Bezirksleitung entsprechend der Anweisungen aus dem ZK in Berlin einen Beschluss „zur offensiven Bekämpfung und Zurückdrängung antisozialistischer Aktivitäten in der Stadt Leipzig" gefasst.[45] In einem Fernschreiben an alle Kreis- und Stadtbezirksleitungen der SED im Bezirk Leipzig wurde zudem festgelegt: „Aus den Kollektiven der Kampfgruppen sind Stellungnahmen und persönliche Standpunkte zu organisieren, in denen sich Kämpfer, Unterführer und Kommandeure öffentlich dazu bekennen, in diesen Tagen verstärkte Angriffe des Gegners gegen die DDR im Sinne des Gelöbnisses der Kampfgruppen der Arbeiterklasse abzuwehren, eine hohe Bereitschaft zu entwickeln, die Heimat mit der Waffe gegen innere und äußere Feinde zu verteidigen."[46] In diesem Sinne und mit ähnlichem Wortlaut schrieb der Kampfgruppenkommandeur Günter Lutz die geforderte persönliche Loyalitätsbekundung für die SED und gab sie am 28. September bei der Stadtbezirksleitung Leipzig-Mitte ab – in der Annahme, sie sei für die Akten bestimmt. Dieser Gedanke war nicht abwegig, verlangte doch die SED von ihren Mitgliedern häufig mündliche oder schriftliche Loyalitätserklärungen, die man auch als diskursive Unterordnungsrituale verstehen kann.

Welcher Mitarbeiter der SED-Stadtleitung die gesammelten Stellungnahmen an die LVZ übergab, ist nicht bekannt. Die Erklärung von Lutz wurde gemeinsam mit anderen Stellungnahmen als Leserbrief in der LVZ vom 6. Oktober abgedruckt, ohne das Wissen der Autoren. Noch am selben Tag erhob sich ein Sturm der Entrüstung über den so verstandenen „Schießbefehl". Die Redaktion der LVZ erreichte in den folgenden Wochen eine Flut an wütenden Leserbriefen und Drohanrufen. Auch Günter Lutz persönlich sah sich erheblichen Anfeindungen ausgesetzt und fühlte sich von der Parteiführung und der LVZ im Stich gelassen. Er sah sich deshalb gezwungen, einen „echten" Leserbrief an die LVZ zu schicken, der am 21. Oktober ohne Kommentar abgedruckt wurde. In diesem distanzierte sich Lutz von seinen eigenen aggressiven Äußerungen und versuchte, den ersten Brief zu relativieren. So habe er festgestellt, dass sein Brief von vielen Bürgern missverstanden worden sei, schrieb der Kommandant: „Es wurde unterstellt, dass wir Willens und bereit sind, auf friedliche Demonstranten zu schießen."[47] Stattdessen versuchte Lutz, zu seiner Entlastung den friedlichen Verlauf der Montagsdemonstration vom 9. Oktober heranzuziehen: „Da war unsere Einheit im Einsatz – ohne Waffen!" Es habe sachliche Diskussionen mit Demonstranten gegeben, berichtete Lutz: „Am Ende wurde zum Ausdruck gebracht, dass es gut sei, miteinander zu sprechen. Diese Meinung vertreten auch wir."[48]

Auch wenn das SED-Mitglied Lutz in seiner Erklärung wortreich begründete, warum die „Arbeiter- und Bauernmacht" geschützt werden müsse, ist doch der Unterschied zum ersten Leserbrief überdeutlich und zeigt die fortschreitende Erosion der SED-Positionen unter dem Druck einer entstehenden öffentlichen Meinung. Insbesondere die Fernsehbilder der Polizeigewalt gegen die Demonstrationen Anfang Oktober hatten zu einem Aufschrei der Entrüstung im ganzen Land geführt und die ohnehin schwache Position der SED massiv untergraben. In den einsetzenden öffentlichen Diskussionen ab Ende Oktober waren Argumente gefragt, die der Partei und ihren Mitgliedern angesichts der Flüchtlingskrise langsam ausgingen. Der in der DDR allgegenwärtige Verweis auf „Errungenschaften" wie Frieden und Geborgenheit, so wie Lutz es noch einmal versuchte, überzeugte nicht mehr. Das stille Misstrauen vieler Menschen gegenüber der SED-Politik verstärkte sich im Angesicht der Krise massiv. Ohne die Erfahrung, jemals offene Debatten geführt zu haben, waren viele SED-Funktionäre einfach überfordert. Der Fall des Kampfgruppenbriefes zeigt in der Rückschau deutlich das Versagen des alten Herrschaftsdiskurses am Ende der DDR. Die ritualisierte und formelhafte Kommunikation diente jahrelang der Bestätigung des Status quo und wurde entsprechend überlesen. In der Situation des Herbstes 1989 mit seiner politisch-kommunikativen Verdichtung wurden Äußerungen, wie die von Günter Lutz, in einem völlig anderen Kontext gesehen und bewertet. Die Intentionen der Verfasser schlugen in ihr Gegenteil um. Diese Situation konnten die Funktionäre der Staatspartei lange nicht durchschauen und erst recht nicht darauf reagieren.

Vom verordneten Dialog zur Normalität der Kritik. Die Presse bis Ende November 1989

Ein Zeichen der Entspannung setzte die Erklärung des Politbüros, die am 12. Oktober in den Zeitungen abgedruckt wurde. Immerhin ging die SED-Führung nach tagelangen Debatten hinter verschlossenen Türen in wenigen Sätzen auf die Forderung der Menschen auf den Straßen des Landes ein und bot einen Dialog an. Insbesondere die Reformer in der Partei hatten sich dafür eingesetzt – in der Hoffnung, die Situation entschärfen zu können. Die Journalisten hatten jetzt die offiziell bestätigte Aufgabe, Dialog zuzulassen und zu unterstützen. Davon machten insbesondere die SED-Parteizeitungen zunächst nur zögerlich Gebrauch. Denn den meisten Chefredakteuren dürfte klar gewesen sein, dass der interne Machtkampf noch in vollem Gange war. Vergleicht man die Parteizeitungen der Bezirke Rostock, Erfurt und Leipzig, zeigt sich die Vorreiterrolle der LVZ in Sachen „Dialog". Dort erschienen bereits am 13. Oktober mehrere Artikel, die das Schlagwort aufgriffen. Dabei thematisierten sich die Journalisten zudem selbst, denn auf Seite 1 hieß es: „Massenmedien für Dialog unverzichtbar. Jochen Pommert im Gespräch mit Journalistik-Studenten." Gleich daneben stand eine Erklärung der SED-Bezirksleitung Leipzig unter der Überschrift: „Dialog, Besonnenheit und aufeinander zugehen."[49] Die Ausgabe der „Ostsee Zeitung" aus Rostock vom selben Tag zeigte sich hingegen mit Artikeln wie „Herzlicher Dank für die hohen Leistungen. Grußadresse zum Tag der Seeverkehrswirtschaft" und „Unsere Probleme lösen wir auf sozialistische Weise. FDGB-Bezirksvorstand beriet auf seiner 11. Sitzung" deutlich zurückhaltender.[50] Auch in den nächsten Tagen änderten sich der Inhalt und die Sprache der meisten SED-Bezirkszeitungen nicht.

Am 18. Oktober 1989 wurde Erich Honecker nach einer Sitzung des Politbüros am Vortag auf der 9. Tagung des Zentralkomitees als Generalsekretär der SED abgesetzt und Egon Krenz zu seinem Nachfolger bestimmt. Dieser proklamierte eine „Wende" – im Sinne der SED.[51] Dieser Führungswechsel öffnete die Möglichkeit für Veränderungen, war aber gleichzeitig eine Enttäuschung, weil Egon Krenz die von ihm versprochene Erneuerung nicht glaubhaft repräsentierte.[52] Für die Medien der DDR war der Einschnitt entscheidend. Denn mit Honecker wurde auch der für die Anleitung und Kontrolle der Medien zuständige ZK-Sekretär für Agitation und Propaganda, Joachim Herrmann, von seinem Posten entbunden. Am Tag darauf fand wieder eine „Donnerstag-Argu" statt, die der ZK-Abteilungsleiter Heinz Geggel ohne Instruktionen durch seinen früheren Chef Herrmann durchführen musste. Die versammelten Chefredakteure und Medienfunktionäre dürften ihren Ohren nicht getraut haben, denn Geggel verkündete zum Auftakt, „er lese heute kaum noch Westzeitungen, nur unsere, so interessant sind die".[53] Nur wenig später überraschte er noch mehr, als er erklärte: „Die journalistenunfreundlichen Zeiten sind ja nun vorbei. Weniger Verkündigung, mehr Formen der Beratung finden. […] Wir werden den einzelnen Medien nicht mehr reinreden. Darunter hat besonders das ND gelitten." Gleichzeitig wies er, um möglicher Kritik zuvorzukommen, jegliche Verantwortung von sich: „Ich bin aber nicht bereit, eine große Vergangenheitsbewältigung zu machen. Die Chefredakteure sind verantwortlich."[54]

Mit der Entmachtung Honeckers und Herrmanns war das Anleitungssystem der SED für die Medien des Landes hinfällig geworden. Die alten Diskursregeln, die zuvor in den fest gefügten Schalen der Zwiebel im Struktur- und Normenzusammenhang wirksam gewesen waren, galten plötzlich nicht mehr. Die Journalisten waren daher auf sich und ihre unmittelbaren Kollegen angewiesen. Sie mussten sich im politischen Nebel dieser Wochen selbst orientieren. Besonders die jüngeren Journalisten sahen in der politischen Schockstarre der Älteren die Chance, sich Freiräume und ihre Selbstachtung zurückzuholen. Vor allem letzteres hatte die Monate zuvor gelitten: „Ich will mich nicht mehr schämen müssen", schrieb eine Leipziger Journalistin in einem Brief, den sie am 17. Oktober an den Chef des DDR-Fernsehens, Heinz Adameck, schickte.[55]

Es wurden viele Briefe geschrieben in diesen Tagen Ende Oktober. Sie wurden an Wandzeitungen in Betrieben aufgehängt, waren an das Fernsehen, die Bezirkszeitung, an die Parteien, Gewerkschaften oder auch das „Neue Forum" gerichtet.[56] Viele wollten endlich ihre Meinung sagen, der Frust der letzten Monate oder Jahre entlud sich hier wie auch bei vielen Demonstrationen und Diskussionsveranstaltungen. Während die alte Partei- und Staatsführung in Sprachlosigkeit versank, fanden die Menschen ihre Sprache wieder. Nur die harmloseren Leserbriefe wurden in den Zeitungen auch abgedruckt. Doch in der zweiten Oktoberhälfte nahm die Anzahl der veröffentlichten Leserbriefe stetig zu und füllte bald ganze Seiten. Der verordnete Dialog begann sich allmählich zu verselbstständigen. Bisher undenkbare Äußerungen waren plötzlich in den Zeitungen der SED-Bezirksleitungen zu lesen. Die öffentliche Kritik dürfte viele Zögernde ermutigt haben, sich jetzt ebenfalls zu äußern. Der Dialog der SED mit der Bevölkerung wendete sich so zunehmend gegen sie. Besonders deutlich wurde dies am 4. November 1989 in Berlin. Das DDR-Fernsehen übertrug entgegen der Anweisung des ZK die Kundgebung der Berliner Künstler für Presse- und Versammlungsfreiheit live vom Alexanderplatz. Schätzungsweise eine halbe Million Menschen nahmen daran teil, als neben vielen anderen der Wissenschaftler Jens Reich unter dem Beifall tausender Menschen Medienfreiheit und den Zugang der Opposition zu den staatlichen Medien einforderte, um „die Lücke zu füllen, die der Schwarze Kanal hinterlassen hat". Günter Schabowski, der als Bezirkschef für die SED sprach, wurde einfach ausgebuht.

Nachdem die inneren diskursiven Grenzen schon brüchig geworden waren, fiel am 9. November die äußere Grenze der DDR. Auch am Fall der Berliner Mauer waren die Medien, in erster Linie das Westfernsehen beteiligt. Für den Historiker Hans-Hermann Hertle waren sie die „wahren Helden" dieser Nacht.[57] Denn es war die Berichterstattung der Nachrichtenagenturen und später vor allem des Fernsehens, die den Mauerfall überhaupt erst herbeiführte. Nicht die Pressekonferenz mit Politbüromitglied Günter Schabowski ließ die Menschen zu Tausenden an die Grenzübergangsstellen strömen, sondern die Interpretation der Situation durch die ARD-Tagesthemen und ihren Moderator Hanns Joachim Friedrichs um 22:42 Uhr. Friedrichs hatte zu Beginn der Sendung behauptet, „die Tore in der Mauer stehen weit offen". Der Schlagbaum am Grenzübergang Bornholmer Straße öffnete sich aber erst gegen 23:20 Uhr. Die Medien setzten so, argumentiert Hertle, „mit ihren Interpretationen die Ereignisse selbst in Gang".[58]

Die Berliner Mauer verlor nach dieser Nacht ihren einstigen Schrecken und die SED eine wichtige Stütze ihrer Herrschaft, die in der durch die Sowjetunion garantierten Teilung Berlins und Deutschlands als Ergebnis des Kalten Krieges bestand. Neben einer extremen Zentralisierung des gesamten gesellschaftlichen Lebens war die starke Abschottung nach außen, die nur partiell gelockert wurde, die Garantie für den Staatssozialismus der SED.[59] Mit dem Mauerfall und einer dauerhaften Öffnung der innerdeutschen Grenze – den meisten Beobachtern dürfte dies damals klar gewesen sein – waren die Tage der SED gezählt.[60]

Die Themen der Presse und der anderen Medien im November und Dezember 1989 lassen sich mit wenigen Stichworten umreißen: Die Journalisten und mit ihnen die Gesellschaft waren auf der Suche nach Orientierung zwischen den Forderungen der sich formierenden Opposition nach freien Wahlen und den noch bestehenden Ansprüchen der SED-Reformer, den Sozialismus zu erhalten. Daneben trat die Frage in den Vordergrund, wie es zu dieser Krise kommen konnte, wobei es hier vor allem um die wirtschaftliche Misere des Landes ging. Durch Briefe und Hinweise aus der Bevölkerung angestoßen, machten sich einige jüngere Journalisten auf, Amtsmissbrauch und Korruption der SED-Führung und anderer Funktionäre auf allen Ebenen aufzuspüren. Der am meisten Aufsehen erregende Fall war sicher die Öffnung der Waldsiedlung, dem abgeschirmten Wohnort des Politbüros in der Nähe von Wandlitz. Fernsehen und Zeitungen berichteten Mitte November ausführlich, und für viele Menschen war dies Tagesgespräch.

Dimensionen der Transformation. Die Presse im Frühjahr 1990

Die Transformation der Tageszeitungen in der DDR 1989/90 vollzog sich zweifach: einmal inhaltlich-funktional und anschließend ökonomisch. Mit der Erosion des ideologisch-politischen Diskurssystems der DDR gewannen die einzelnen Verlage und Redaktionen faktisch ihre Eigenständigkeit zurück. Die Redakteure mussten sich auf ihr Handwerk konzentrieren, um – so gut es ging – ein für ihre Leser interessantes Blatt zu machen. Dabei kam den jüngeren Journalistinnen und Journalisten in den Redaktionen eine besondere Rolle zu. Sie waren meist weniger stark in die SED, ihre Medienpolitik und die verschiedenen Leitungsstrukturen eingebunden gewesen. Zudem standen sie der Praxis des Parteijournalismus meist kritischer gegenüber und waren schneller bereit, davon abzurücken.[61] Außerdem boten sich ihnen in dieser Situation ungeahnte Karriere- und Aufstiegschancen durch die schnelle Anpassung an einen „zeitgemäßen Journalismus", wie es damals hieß.

Insbesondere die Chefredaktionen hatten in den Monaten bis Oktober das Vertrauen der Redaktionen verloren, denn durch das geltende „Chefredakteursprinzip" waren sie persönlich verantwortlich für Eingriffe in Artikel oder unterlassene Berichte. Zudem waren sie als „Nomenklaturkader" eng mit den Bezirksleitungen oder dem ZK der SED verbunden gewesen. Eine „Wende" oder „Erneuerung", wie der zeitgenössische Begriff lautete, war mit ihnen nicht glaubwürdig zu erreichen. Zugleich waren die Chefredakteure nach dem Ende der Anleitung von oben mit der für sie neuen Situation überfordert. Im Laufe des Novembers kam es daher in allen Bezirkszeitungen und beim „Neuen Deutschland" zu einem Wechsel der Chefredakteure.[62] So verlor als Erster am 3. November 1989 nach der Aufdeckung persönlicher Bereicherung der Chefredakteur der „Freien Presse" in Karl-Marx-Stadt/Chemnitz seinen Posten. Es folgten die „Volkswacht" aus Gera am 10. November und die Potsdamer „Märkische Volksstimme" am 15. November. Der letzte Wechsel erfolgte bei der „Magdeburger Volksstimme" am 15. Januar 1990.[63]

Formal korrekt waren diese Wechsel innerhalb der Redaktionen nicht, denn als Herausgeber und Eigentümer der Zeitungen fungierten immer noch die Bezirksleitungen der SED, die aber aufgrund der Lähmung ihrer Strukturen nicht zu Gegenreaktionen fähig waren. Auch bei den Zentralorganen aller Parteien und Massenorganisationen wechselten im November und Dezember die Chefredakteure, während diese bei den meisten Regionalzeitungen der Blockparteien im Amt blieben. Mit dem Wechsel waren interne Debatten über ein neues Selbstverständnis der Zeitungen und Journalisten verbunden, das auch den Lesern im Editorial erläutert wurde. Die Journalisten zeigten darin Selbstbewusstsein und erklärten vielerorts, nicht länger Sprachrohr ihrer Herausgeber sein zu wollen, sondern als Heimatzeitungen ihren Lesern offen zu stehen. Dennoch fühlten sich viele Journalisten in diesen Tagen noch ihrer Partei und einer sozialistischen DDR verpflichtet.

Die SED befand sich aber längst im Zerfall. Ebenfalls am 1. Dezember 1989 wurde der Führungsanspruch der SED aus der Verfassung der DDR gestrichen. Politbüro und ZK traten am 3. Dezember komplett zurück und gaben die Parteigeschäfte an eine Gruppe von Reformern um den Rechtsanwalt Gregor Gysi ab. Ein dramatischer Sonderparteitag entschied sich mit knapper Mehrheit gegen eine Auflösung und für den Wandel zur SED-PDS. Mit der Offenlegung der finanziellen Situation der DDR in der Volkskammer, der Flucht des Devisenbeschaffers und Wirtschaftsfunktionärs Alexander Schalck-Golodkowski in die Bundesrepublik, der Aufdeckung seines geheimen internationalen Waffenhandels im Namen der DDR, sowie der Besetzung der Dienststellen des in „Amt für Nationale Sicherheit" umbenannten Ministeriums für Staatssicherheit durch Bürgerkomitees in den Bezirks- und Kreisstädten ab dem 4. Dezember waren für die Mehrheit der Ostdeutschen die letzten Legitimationsressourcen einer sozialistischen DDR verbraucht. Mit dem Jahreswechsel richteten viele DDR-Bürger ihre Hoffnungen mehr und mehr auf die Bundesrepublik und eine schnelle Einheit mit Hilfe der D-Mark.[64] Am 14. Januar 1990 kündigte die SED-PDS nach internem Streit und unter dem Druck der neu gewählten Chefredakteure die Überführung ihrer Zeitungen – mit Ausnahme des ND – in das „Volkseigentum" an. Die Bezirkszeitungen veröffentlichten daraufhin Unabhängigkeitserklärungen und änderten die Untertitel.[65] Wieder erschienen entsprechende Erläuterungen für die Leser, doch im Vergleich zu den Editorials vom November/Dezember zeigte sich hier ein neues Selbst- und Aufgabenverständnis. Die Redaktionen erklärten, künftig ihre Leser objektiv, sachkundig und allein der Wahrheit verpflichtet informieren zu wollen. Diese Ziele seien mit einer Bindung an eine Partei unvereinbar. Von einem erneuerten Sozialismus war in diesen Editorials kaum mehr die Rede.[66]

Dem inhaltlichen Umbruch folgte der wirtschaftliche Wandel der Presse. Mit dem 1. April 1990 wurden die Verlage wieder eigenständige Unternehmen und mussten entsprechend handeln. Zeitungen waren wieder ein Wirtschaftsgut, ein Produkt, das sich am Kiosk und im Abonnement verkaufen und refinanzieren musste. Bis dahin hatten die einzelnen Zeitungsverlage von Subventionen ihrer Eigentümer gelebt. Allein die SED hatte nur im Jahr 1989 ihre Presseunternehmen einschließlich der Zeitschriften mit 332 Millionen DDR-Mark finanziert.[67] Nach dem Auslaufen der Subventionen Ende März 1990 erhöhten sich zwangsläufig die Verkaufspreise der Zeitungen um das Drei- bis Vierfache, was teilweise zu Auflageverlusten führte. Das größte Kapital der Zeitungsverlage waren ihre eigenen Druckereien, ihre hohe Auflage und die flächendeckende Verbreitung. Besonders komfortabel war die Situation der SED-Bezirkszeitungen, die als jeweilige Regionalblätter praktisch keine Konkurrenz hatten. Bereits im November und Dezember 1989 streckten daher westdeutsche Zeitungsverlage und Medienunternehmer ihre Fühler in die DDR aus, was besonders innerhalb der Bürgerbewegung für erhebliche Unruhe sorgte. Versuchten doch gerade Gruppen des „Neuen Forum", eigene Verlage und Zeitungen aufzubauen, um der Medienmacht der etablierten noch SED-Zeitungen entgegentreten zu können.[68]

Auch im Frühjahr 1990 kam es zu Kooperationen zwischen westdeutschen Zeitungs- oder Zeitschriftenverlagen und den meisten ostdeutschen Tageszeitungen. Trotz unklarer Rechtslage und Zukunftsperspektive investierten die Verleger aus dem Westen Kapital und Know-how in ihre Partner – in der Hoffnung, sich in einem vielversprechenden Markt etablieren zu können. Auch in dieser Frage hatten sich die Positionen der Redaktionen innerhalb weniger Wochen völlig verändert. Noch im Dezember 1989 hatte sich etwa die „Sächsische Zeitung" in Dresden gegen einen „Ausverkauf unserer materiellen und moralischen Werte mit der schließlichen Einvernahme durch die BRD" gewandt, um dann im April 1990 eine Kooperation mit einem „BRD-Verlagshaus" anzukündigen, die „letztlich dazu beitragen [wird], für einen an den Bedürfnissen unserer Leser orientierten Inhalt einen ansprechenden Qualitätsrahmen zu schaffen".[69] Mit dem später erfolgten Verkauf der ehemaligen SED-Bezirkszeitungen durch die Treuhandanstalt an westdeutsche Verlage etablierte sich eine Zeitungslandschaft, die den Osten Deutschlands überwiegend zu einem Gebiet von „Einzeitungskreisen" machte.[70] Die kleineren Zeitungen der Blockparteien und die Neugründungen des Jahres 1990 verschwanden meist innerhalb kurzer Zeit vom Markt. Eine Ausnahme bildete Berlin, wo der West- und der Ostteil der Stadt ihre etablierten Tageszeitungen in die neue Hauptstadt einbrachten.[71]

Schluss

Die Medien der DDR waren für ihre Bürger von Anfang an ein ständiges Ärgernis, denn sie waren wie der größte Teil der Öffentlichkeit über Jahrzehnte Teil politisch-ideologischer Diskurse. Die Krise des Herbstes 1989 führte in Verbindung mit dem lange angestauten Unbehagen über die DDR-Medien zu einer kommunikativen Verdichtung und Mobilisierung breiter Bevölkerungsgruppen gegen diese als verlogen wahrgenommenen Diskurse. Durch die Verweigerungshaltung der Partei- und Staatsführung, die Probleme des Landes in den Medien und der Öffentlichkeit zu thematisieren, beschleunigten die DDR-Medien und die Verantwortlichen diese Mobilisierung, anstatt sie zu verhindern. Unter dem Druck der Straße und der durch die Westmedien verstärkten Kritik der Menschen an der SED-Herrschaft öffneten sich die Journalisten und ihre Zeitungen. Doch der von oben zur Entspannung verordnete Dialog wendete sich schnell gegen die SED und verselbstständigte sich in unzähligen kleinen und großen Öffentlichkeiten (Demonstrationen, Kundgebungen, Diskussionen, Foren, Lesungen, Konzerte, politische Versammlungen etc.), über die auch in der Presse berichtet wurde.

Dagegen blieb die SED überwiegend in ihren alten Diskursen gefangen und konnte sich nur schwer auf die neuen kommunikativen Bedingungen einstellen. Die dramatischen gesellschaftlichen Veränderungen zwischen Oktober 1989 und März 1990 müssen daher im Zusammenhang mit dem Wandel der alten kontrollierten Medienöffentlichkeit hin zu westlichen Standards verpflichteten Medien gesehen werden. Im Zentrum dieses Wandels stehen die Journalisten und andere Medienakteure. Nach dem Ende der Einflussmechanismen auf ihre Arbeit ab Mitte Oktober 1989 mussten sie sich schnell neu orientieren, was sie nach einer kurzen Phase der Unsicherheit auch taten. Die Referenz war auch für die früheren Parteijournalisten offenkundig die Bundesrepublik und ihr Mediensystem.

Auch für die DDR galt, dass „eine Gesellschaft sich nirgends so umfassend begegnet wie in ihrer Öffentlichkeit".[72] Wie die Gesellschaft war die Medienöffentlichkeit der DDR jahrzehntelang ideologisch-weltanschaulich eingehegt. Mit dem Kollaps der Staatsdoktrin in der Friedlichen Revolution 1989 entstand der Freiraum für eine Transformation der Medien und damit neuer vielfältiger Öffentlichkeiten, die schrittweise die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen – auch für die Journalisten – massiv veränderten.

Anmerkungen

- ↑ Ein Panorama der Revolutionen zeichnet: György Dalos, Der Vorhang geht auf. Das Ende der Diktaturen in Osteuropa, München 2009.

- ↑ Philipp Ther, 1989 – eine verhandelte Revolution, Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 11. 2.2010, URL: https://docupedia.de/zg/1989?oldid=77785 (1.3.2011); dieser Ausdruck geht zurück auf den Terminus „negotiated revolutions“ von George Lawson.

- ↑ Allerdings wurde die Einrichtung des Zentralen Runden Tischs etwa von Vertretern des „Neuen Forums“ als undemokratisch kritisiert. Auch vermuteten sie, dass sich die Regierung des SED-Reformers Hans Modrow auf diese Weise eine Legitimation verschaffen wollte. Zu den Verhandlungen vgl. Uwe Thaysen (Hrsg.), Der Zentrale Runde Tisch der DDR. Wortprotokoll und Dokumente, Wiesbaden 2000.

- ↑ Die Auswertung war Grundlage für die Magisterarbeit des Autors: Die Entstehung von Öffentlichkeit am Ende der DDR, Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin, Magisterarbeit, Berlin 2008.

- ↑ Grundlegend zum Wandel des Pressemarkts ist die Studie: Beate Schneider/Dieter Stürzebecher, Wenn das Blatt sich wendet. Die Tagespresse in den neuen Bundesländern, Baden-Baden 1998.

- ↑ Bis heute einflussreich ist die 1960 erschienene, sehr stark normativ geprägte Studie von Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft; mit einem Vorwort zur Neuauflage 1990, Frankfurt a. M. 1990.

- ↑ Vgl. Carl Joachim Friedrich/Zbigniew Brzezinski, Die allgemeinen Merkmale der totalitären Diktatur, in: Eckhard Jesse (Hrsg.), Totalitarismus im 20. Jahrhundert. Eine Bilanz der internationalen Forschung, Baden-Baden 1996, S. 225-236.

- ↑ In diese Richtung argumentiert unter anderem: Gunter Holzweißig, Die schärfste Waffe der Partei. Eine Mediengeschichte der DDR, Köln 2002.

- ↑ Jürgen Gerhards/Friedhelm Neidhardt, Strukturen und Funktionen moderner Öffentlichkeit. Fragestellungen und Ansätze, in: Stefan Müller-Doohm/Klaus Neumann-Braun (Hrsg.), Öffentlichkeit, Kultur, Massenkommunikation. Beiträge zur Medien- und Kommunikationssoziologie, Oldenburg 1991, S. 31-89, sowie Friedhelm Neidhardt (Hrsg.), Öffentlichkeit, öffentliche Meinung, soziale Bewegungen, Opladen 1994.

- ↑ Gerhards/Neidhardt, Strukturen und Funktionen moderner Öffentlichkeit, S. 44-59.

- ↑ Karl-Christian Führer/Knut Hickethier/Axel Schildt, Öffentlichkeit – Medien – Geschichte. Konzepte der modernen Öffentlichkeit und Zugänge zu ihrer Erforschung, in: Archiv für Sozialgeschichte 41 (2001), S. 1-38, hier S. 15.

- ↑ Gábor T. Rittersporn/Malte Rolf/Jan C. Behrends (Hrsg.), Sphären von Öffentlichkeit in Gesellschaften sowjetischen Typs. Zwischen parteistaatlicher Selbstinszenierung und kirchlichen Gegenwelten, Frankfurt a. M. 2003, S. 9.

- ↑ Adelheid von Saldern, Öffentlichkeiten in Diktaturen. Zu den Herrschaftspraktiken im Deutschland des 20. Jahrhunderts, in: Günther Heydemann/Heinrich Oberreuter (Hrsg.), Diktaturen in Deutschland – Vergleichsaspekte. Strukturen, Institutionen und Verhaltensweisen, Bonn 2003, S. 442-475, hier S. 447.

- ↑ Vgl. dazu ausführlich Christoph Classen, DDR-Medien im Spannungsfeld von Gesellschaft und Politik, in: Stefan Zahlmann (Hrsg.), Wie im Westen, nur anders. Medien in der DDR, Berlin 2010, S. 385-407.

- ↑ Vgl. Heinz Pürer/Johannes Raabe, Presse in Deutschland, Konstanz 2007, S. 175.

- ↑ Vgl. dazu ausführlich die Studie: Michael Meyen, Denver Clan und Neues Deutschland. Mediennutzung in der DDR, Berlin 2003, S. 112-121.

- ↑ Michael Meyen/Anke Fiedler, Totalitäre Vernichtung der politischen Öffentlichkeit? Tageszeitungen und Kommunikationsstrukturen in der DDR, in: Stefan Zahlmann (Hrsg.), Wie im Westen, nur anders. Medien in der DDR, Berlin 2010, S. 35-59.

- ↑ Roger Chartier, New Cultural History, in: Joachim Eibach/Günther Lottes (Hrsg.), Kompass der Geschichtswissenschaft. Ein Handbuch, Göttingen 2006, S. 193-205, hier S. 204.

- ↑ Christoph Classen, Qualitative Diskursanalysen in der historischen Medien- und Kommunikationsforschung, in: Klaus Arnold/Markus Behmer/Bernd Semrad (Hrsg.), Kommunikationsgeschichte. Positionen und Werkzeuge. Ein diskursives Hand- und Lehrbuch, Berlin 2008, S. 357-377, hier S. 361; zum Diskursbegriff vgl. auch den Eintrag bei Stefan Jordan (Hrsg.), Lexikon Geschichtswissenschaft. Hundert Grundbegriffe, Stuttgart 2007, S. 56-60.

- ↑ Vgl. dazu ausführlich den Beitrag von Meyen/Fiedler im diesem Presseportal

- ↑ Diesen Eindruck erweckt die ältere Forschung z. B. auch: Stefan Pannen, Die Weiterleiter. Funktion und Selbstverständnis ostdeutscher Journalisten, Köln 1992.

- ↑ Siegfried Weischenberg, Journalismus als soziales System, in: Klaus Merten (Hrsg.), Die Wirklichkeit der Medien. Eine Einführung in die Kommunikationswissenschaft, Opladen 1994, S. 427-454; später ausgebaut in: Armin Scholl/Siegfried Weischenberg, Journalismus in der Gesellschaft. Theorie, Methodologie und Empirie, Opladen 1998.

- ↑ Hermann Axen auf einer Konferenz der SED über die Presse 1950. Das Dokument ist abgedruckt bei Holzweißig, Waffe, S. 219.

- ↑ Klaus Taubert, Generation Fußnote*. Bekenntnisse eines Opportunisten, Berlin 2008, S. 177.

- ↑ Ebd., S. 10.

- ↑ Manfred Gebhardt, Die Nackte unterm Ladentisch. Das Magazin in der DDR, Berlin 2006, S. 122.

- ↑ Ausführlich bei Classen, DDR, in: Zahlmann (Hrsg.), Westen.

- ↑ Eigene Berechnungen auf der Basis der monatlichen Auswertungen im NDR-Fernseharchiv Hamburg.

- ↑ Zit. n. Ulrich Bürger, Das sagen wir natürlich so nicht! Donnerstag-Argus bei Herrn Geggel, Berlin 1990, S. 223.

- ↑ Vgl. Bärbel Bohley/Irena Kukutz (Hrsg.), Chronik der Bürgerbewegung Neues Forum 1989-1990, Berlin 2009.

- ↑ Kopie des Schreibens im Archiv der Robert-Havemann-Gesellschaft Berlin, Signatur: BW 05; vgl. zum Kontext und zur Stimmung im Deutschen Theater: Hans Rübesame (Hrsg.), Antrag auf Demonstration. Die Protestversammlung im Deutschen Theater am 15. Oktober 1989, Berlin 2010, S. 7ff.

- ↑ So argumentierte etwa der Chefkommentator des DDR-Fernsehens, Karl-Eduard von Schnitzler, noch Ende Oktober in einem Brief an den neuen SED-Chef Egon Krenz für eine „Reinhaltung des Feindbildes“, in: Bundesarchiv (BArch) Berlin, Bestand „Staatliches Komitee für Fernsehen der DDR, DR 8/628.

- ↑ Kopie des Briefes im Archiv der Robert-Havemann-Gesellschaft Berlin, Signatur: BW 06.

- ↑ Leipziger Volkszeitung, 2.10.1989, S. 1.

- ↑ Das Volk, 2.10.1989, S. 2.

- ↑ Leipziger Volkszeitung, 3.10.1989, S. 8.

- ↑ Ebd.

- ↑ Aus dem Fernschreiben von Honecker an die 1. Sekretäre am 8.10.1989, zit. n. Armin Mitter (Hrsg.), Ich liebe euch doch alle! Befehle und Lageberichte des MfS. Januar - November 1989, Berlin 1990, S. 200.

- ↑ Für die Leipziger Volkszeitung vgl. Steffen Reichert, Transformationsprozesse. Der Umbau der LVZ, Münster 2002, S. 107.

- ↑ Leipziger Volkszeitung, 6.10.1989, S. 2.

- ↑ Ebd.

- ↑ Zu den Ereignissen in Berlin vgl. Daniela Dahn (Hrsg.), Und diese verdammte Ohnmacht. Report der unabhängigen Untersuchungskommission zu den Ereignissen vom 7./8. Oktober 1989 in Berlin, Berlin 1991.

- ↑ Zu den Ereignissen liegen mehrere Publikationen vor, u.a.: Ekkehard Kuhn, „Wir sind das Volk!“ Die friedliche Revolution in Leipzig, 9. Oktober 1989, Berlin 1999; Martin Jankowski, Sieg ohne Helden – eine vergessene deutsche Revolution. Der Volksaufstand vom 9. Oktober 1989, in: Deutschland Archiv 41 (2008), S. 820-825; vgl. auch die Fernsehdokumentation „Das Wunder von Leipzig – Wir sind das Volk!“ von Sebastian Dehnhardt und Matthias Schmidt, Koproduktion von MDR und Arte 2008, Erstsendung im MDR-Fernsehen am 3. Oktober 2009.

- ↑ Beides wurde von Steffen Reichert vor Jahren recherchiert, aber kaum rezipiert: Reichert, Transformationsprozesse.

- ↑ Zit. n. ebd., S. 108.

- ↑ Anlage zum Beschluss 471/89 des Sekretariats, ebd.

- ↑ Leipziger Volkszeitung, 21.10.1989, S. 2.

- ↑ Ebd.

- ↑ Leipziger Volkszeitung, 13.10.1989, S. 1.

- ↑ Ostsee Zeitung, 13.10.1989, S. 1.

- ↑ Protokoll der Sitzung bei Hans-Hermann Hertle/Gerd-Rüdiger Stephan (Hrsg.), Das Ende der SED. Die letzten Tage des Zentralkomitees, Berlin 1997, S. 103-133.

- ↑ Davon zeugen z. B. die Transparente auf Demonstrationen, die Krenz in Anlehnung an das Märchen „Rotkäppchen“ als Wolf zeigten, der sich als Großmutter verkleidet hat. Denn sein Name wurde mit der Fälschung der Kommunalwahlen im Mai 1989 und der verbalen Unterstützung durch die SED für die Niederschlagung der Proteste in Chinas Hauptstadt im Juni 1989 verbunden.

- ↑ Bürger, Donnerstag-Argus, S. 227.

- ↑ Ebd.

- ↑ BArch Berlin, Bestand Staatliches Komitee für Fernsehen, DR 8/614; die generationellen Unterschiede bei den Journalisten thematisieren auch: Michael Meyen/Anke Fiedler, Journalisten in der DDR. Eine Kollektivbiografie, in: Medien & Kommunikationswissenschaft 59 (2011), H. 1, S. 23-39.

- ↑ Vgl. Tina Krone (Hrsg.), „Sie haben so lange das Sagen, wie wir es dulden“. Briefe an das Neue Forum. September 1989 bis März 1990. Eine Dokumentation, Berlin 1999.

- ↑ Zur Bedeutung der Westmedien für den Mauerfall: Hans-Hermann Hertle, Chronik des Mauerfalls. Die dramatischen Ereignisse um den 9. November 1989. Nachwort zur 11. Auflage, Berlin 2009, S. 278-291.

- ↑ Ebd., S. 291.

- ↑ Darauf hat Detlef Pollack immer wieder hingewiesen u.a. in: Detlef Pollack, Die konstitutive Widersprüchlichkeit der DDR. Oder: War die DDR-Gesellschaft homogen?, in: Geschichte und Gesellschaft 24 (1997), S. 110-131; ders., Auf dem Weg zu einer Theorie des Staatssozialismus, in: Historical Social Research 28 (2003), S. 10-30; grundlegende Überlegungen zur Bedeutung von Grenzen in der DDR vgl. Thomas Lindenberger, Die Diktatur der Grenzen. Zur Einleitung, in: ders., Herrschaft und Eigen-Sinn in der Diktatur. Studien zur Gesellschaftsgeschichte der DDR, Köln 1999, S. 13-43.

- ↑ Zum Kalten Krieg und seinem Ende vgl. Bernd Stöver, Der Kalte Krieg. Geschichte eines radikalen Zeitalters 1947-1991, München 2007.

- ↑ Vgl. dazu einige Äußerungen von Journalisten bei Renate Schubert, Ohne größeren Schaden? Gespräche mit Journalistinnen und Journalisten der DDR, München 1992.

- ↑ Vgl. dazu im Einzelnen die Längsschnittuntersuchung: Schneider/Stürzebecher, Wenn das Blatt sich wendet, S. 61-68.

- ↑ Ebd., S. 63.

- ↑ Zu den Unterschieden zwischen der auf Basisdemokratie ausgerichteten Bürgerrechtsbewegung und der wohlstandsorientierten Volksbewegung in der DDR vgl. Martin Sabrow, Der vergessene „Dritte Weg“, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 11 (2010), S. 6-12.

- ↑ Alle Änderungen in den Ausgaben der SED-Bezirkszeitungen vom 16. bis 20. Januar 1990 dokumentiert die Übersicht: Stürzebecher u.a., Blatt, S. 245.

- ↑ Vgl. diesen Befund in: ebd., S. 72.

- ↑ Ebd., S. 78.

- ↑ Vgl. dazu Pürer u.a., Presse, S. 211ff. Einige Zeitungen räumten den oppositionellen Gruppen im Winter 1989/90 Raum für Texte und Ankündigungen in den Zeitungen ein, doch nicht immer zu deren Vorteil und nur für kurze Zeit.

- ↑ Zit. nach Stürzebecher u.a., Blatt, S. 83.

- ↑ Damit sind Regionen gemeint, in denen nur noch eine Zeitung erscheint, mit meist negativen Auswirkungen auf die Qualität der Blätter.

- ↑ Einen umfassenden Überblick dazu geben: Barbara Held/Thomas Simeon, Die zweite Stunde Null. Berliner Tageszeitungen nach der Wende (1989 bis 1994). Marktstrukturen, Verlagsstrategien, publizistische Leistungen, Berlin 1994.

- ↑ Lutz Hachmeister (Hrsg.), Grundlagen der Medienpolitik: ein Handbuch, München 2008, S. 293.